温压弹是一种独特的武器,通过燃烧产生高温高压气体来进行杀伤。虽然它的能量释放相比传统炸药更大,但爆速较低,适合在城市战、地下战等复杂环境中使用。温压弹的设计目的是大面积破坏和窒息效果,其杀伤力虽不如核武器,但被誉为亚核武器,影响深远。

发展历程与基本原理

温压弹的发展可追溯至第一次世界大战,当时德军使用特殊燃烧弹,将浸透焦油的物质和火药粉尘在爆炸后散布。二战期间,"燃料空气炸弹"概念虽停留在实验阶段,但为后续发展奠定基础。

60年代末,美国研发出首个实战型温压弹并在越南战争中使用。随后英国、苏联等国相继开发各自版本。温压弹核心是温压混合物,由液体燃料和可燃粉末组成,爆炸时在空气中形成大火球,产生巨大热量和压力。

爆炸机制与效果

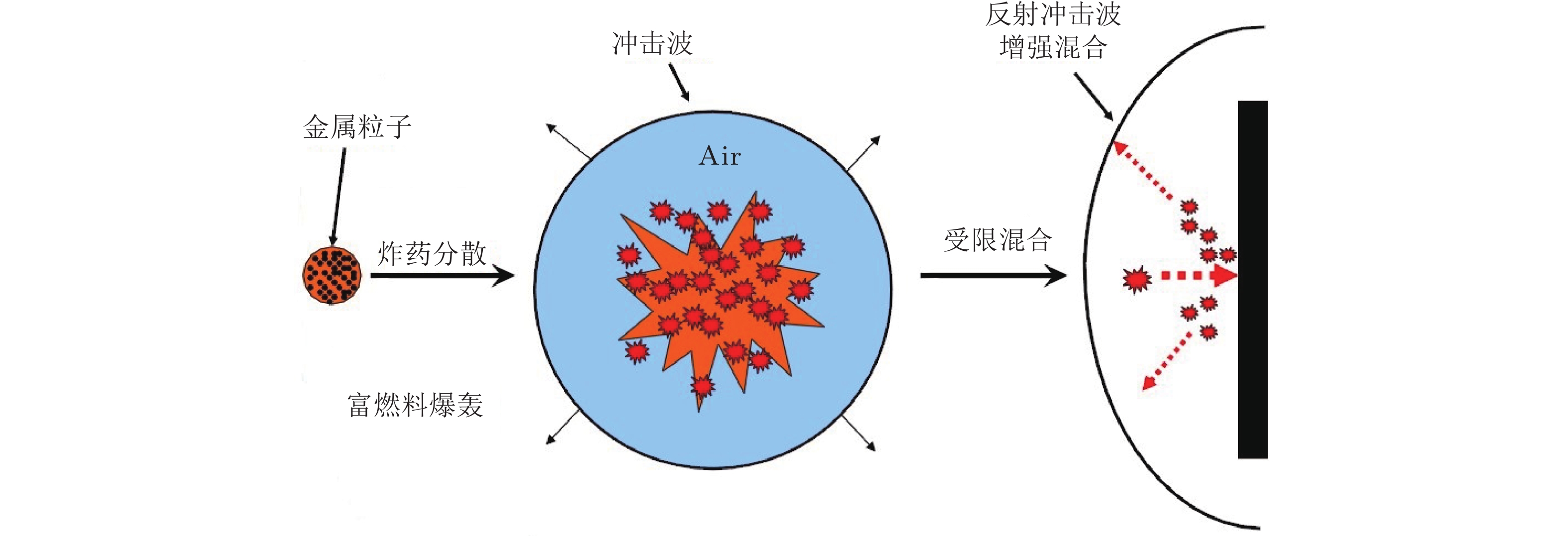

温压弹采用两阶段爆炸机制。首先通过初级爆炸将燃料散布形成燃料云,与空气中氧气混合后进行二次爆炸,释放高温高压。这种机制不仅造成直接破坏,还会导致爆炸区域严重缺氧。

在叙利亚冲突中,俄罗斯使用的ODAB-500PM温压弹展示了其威力,能够有效摧毁地下掩体,迫使防御方投降。

战场应用特点

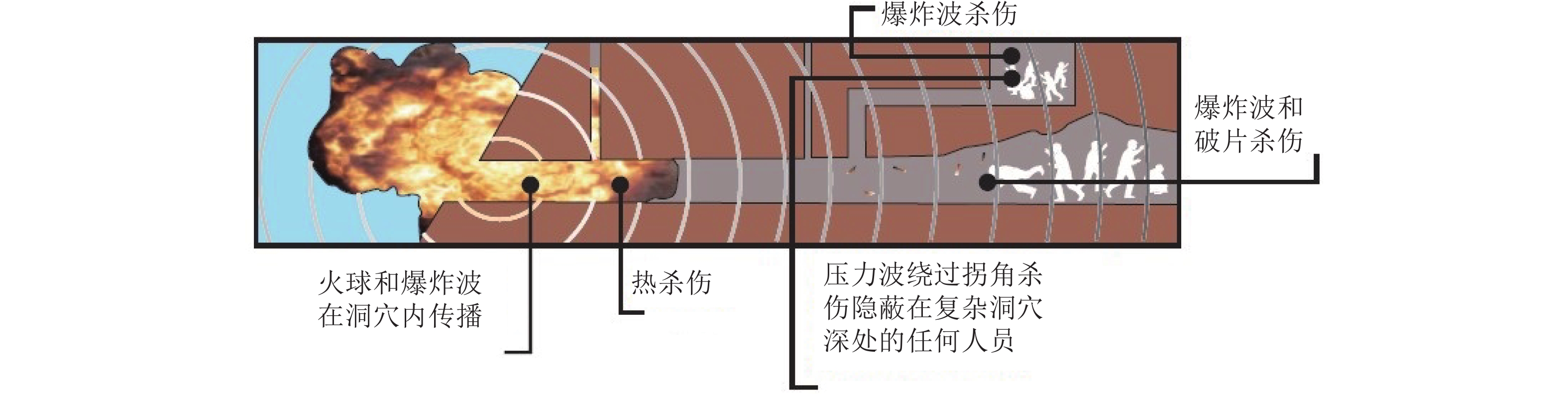

温压弹在复杂地形作战中优势明显,特别适用于城市战、洞穴战和山地战。它能够穿透建筑物内部空间,对隐蔽目标进行有效打击。在越南战争中,美军首次展示了其在密林地形中的效果。

在最近的俄乌冲突中,温压弹的使用再次引发关注。其强大威力和压制效果,使其成为重要的战术武器。

优势与局限性

温压弹在封闭空间中效果显著,但也存在明显局限:在氧气稀薄环境中效果减弱,爆炸速度较慢,且需要较大装药量。这限制了其在轻型武器上的应用。

同时,温压弹的使用引发道德和法律争议,其大范围杀伤特性可能危及平民安全。

技术发展趋势

温压弹的未来发展主要集中在三个方面:

- 研发能量密度更高的新型燃料

- 提升制导系统精确性

- 优化弹体设计

此外,温压弹正在与无人机技术结合,通过远程侦查提高打击精度。这些改进将使其成为更完善的武器系统。

国际法律与伦理考量

温压弹的使用引发严重争议。虽然国际法未将其列入禁止武器清单,但《日内瓦公约》要求避免无差别攻击平民。这促使国际社会思考如何在军事需求与人道主义之间寻找平衡。