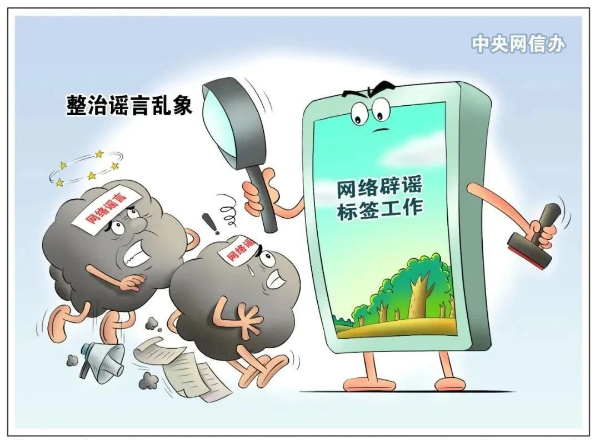

在当今信息化社会,网络谣言的传播速度和广度已成为一个不容忽视的社会问题。通过技术手段、法律法规和提升公众素养等多种策略,我们可以有效应对这些挑战。加强法律法规的执行力度,完善相关法律对网络谣言的明确规定,提高法律威慑力。同时,提升公众的信息辨别能力,守住法律与道德底线也至关重要。只有通过多方合作,才能构建清朗的网络环境,实现对谣言的有效治理。

法律框架与政策实施

我国已建立了包括《刑法》《民法典》在内的完整法律体系来打击网络谣言。这些法律规范明确了谣言传播的法律责任,将其纳入刑事、民事和行政责任的范畴,构建了多层次的法律框架。《刑法》明确规定了传播虚假信息罪,而《治安管理处罚法》则对扰乱公共秩序的谣言传播行为进行行政处罚。

为提高法律执行力,相关部门还出台了针对性的政策措施。例如,在特殊时期,最高人民法院与相关部门联合发布指导性文件,严厉打击造谣传谣行为。各级政府也加强了对网络平台的监管,要求服务提供商落实信息审核和管理义务,及时处理涉及谣言的内容。

技术手段助力谣言治理

在信息化时代,技术手段已成为打击谣言的有力工具。通过大数据分析和数据挖掘技术,我们能够快速识别谣言源头并追踪传播路径。社交媒体平台也开发了谣言分类和过滤算法,通过机器学习和自然语言处理技术不断优化识别系统。

湖南公安部门的智能系统就是一个典型案例,该系统能够快速巡查和检测网络谣言信息。通过部门间的信息共享机制,提高了处理效率。此外,在重大公共事件中,实时数据监测系统的应用也有效打破了谣言传播链条。

教育引导与社会意识提升

教育在谣言治理中发挥着基础性作用。通过学校教育和社区活动,提高公众对网络谣言的辨识能力。教师可以通过生动的案例,如"曾参杀人"的典故,帮助学生理解谣言的危害。学校不仅传授知识,还培养社会责任感和道德意识,通过课堂讨论和实践活动提升学生的识谣能力。

社区活动也在增强公众谣言识别能力方面发挥重要作用。通过讲座和互动活动,让成年人更好地理解谣言对个人和社会的影响,培养理性思考的习惯。

平台责任与行业自律

网络平台作为信息传播的重要渠道,在谣言治理中责任重大。平台需要通过内容审核、算法过滤等手段防止谣言传播,并在用户协议中明确对造谣者的惩处措施。行业自律机制的建立也很重要,通过行业协会实现信息共享和策略协同,共同应对谣言挑战。

多方协作构建防线

谣言治理需要多方协作。各职能部门之间的密切配合可以提高打击效率,如网络警察、宣传部门和网络平台的协同行动。企业与政府部门的合作也很重要,尤其是在处理涉及品牌和产品的谣言时。通过多方协作,构建起更有效的谣言防控网络。

人工智能时代的挑战与应对

人工智能(AI)技术的发展给谣言治理带来新挑战。虽然有人利用AI制造假新闻和虚假视频,但AI技术也可以成为治理谣言的有力工具。许多平台已建立AI治理体系,通过分析和过滤算法识别可疑信息。同时,AI技术在事实核查方面也发挥重要作用,帮助澄清真相。我们需要正确引导AI技术发展,使其成为维护网络信息环境的得力助手。