2月29日作为闰年独特的产物,体现了历法调整与天文学发展的密切关系。这一特殊日期不仅记录着人类对时间认知的演进,更是天文学与文明发展的重要见证。

闰年制度的历史渊源

公元前46年,罗马政治家尤利乌斯·凯撒(Julius Caesar)实施了具有里程碑意义的历法改革。当时罗马使用的月亮周期历法约有355天,导致季节错位,严重影响农业生产和社会生活。受古埃及太阳历启发,凯撒建立了新的历法体系——儒略历(Julian Calendar)。

儒略历引入每四年增设一天的闰年制度,将额外一天安排在2月,使闰年2月拥有29天。这一调整使历年更接近地球绕日公转周期,有效解决了季节混乱问题。然而,由于地球公转一周实际需要365.2422天,这种简化方案仍存在累积误差。

格里高利历的重大改革

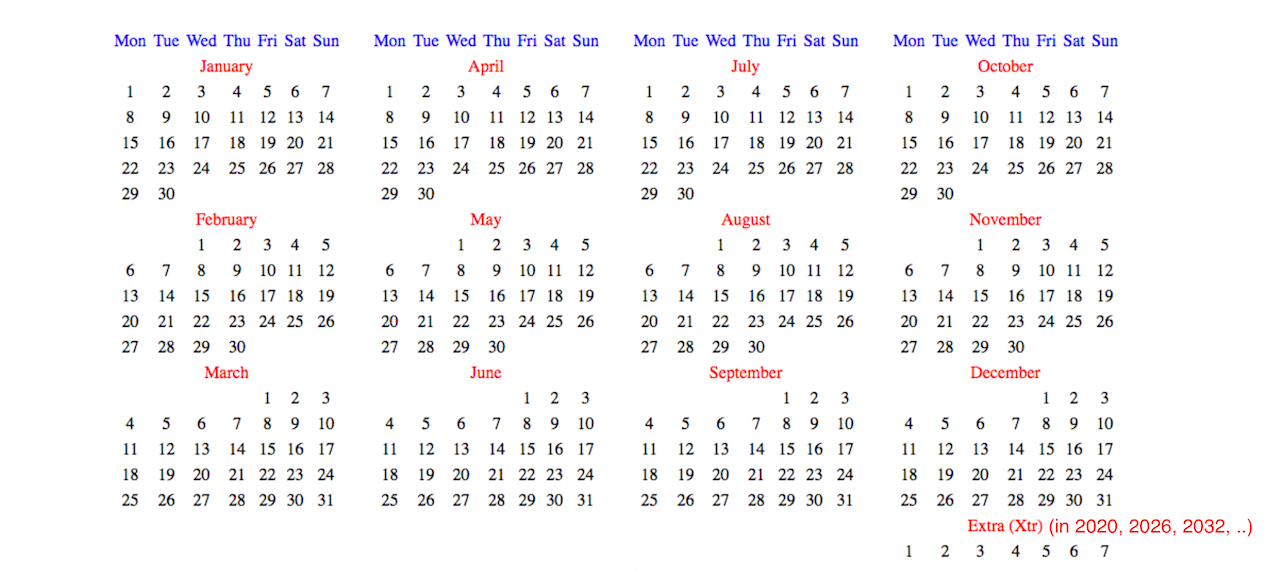

到16世纪,儒略历的误差已导致春分日期明显提前。罗马教皇格里高利十三世(Pope Gregory XIII)主持了新一轮历法改革,推出更精确的格里高利历(Gregorian Calendar)。改革采用更严格的闰年规则:除四年一闰外,世纪年需被400整除才为闰年。

1582年,历法直接从10月4日跳至10月15日,纠正了累积的时间偏差。这次改革虽然在实施过程中遇到阻力,但最终获得广泛接受,成为现代历法的基础。

天文观测与历法发展

天文学发展与历法演进密不可分。古代文明通过天象观测制定时间体系,如中国的二十四节气和埃及的尼罗河水文周期观测,都体现了天文知识在历法制定中的重要作用。

春分、秋分等天文现象为历法调整提供了重要参考。通过对太阳运行轨迹的精确观测,古代天文学家得以确定年度周期,为历法改革提供科学依据。

闰年的文化传统

2月29日衍生出独特的社会习俗。爱尔兰传统将这一天称为"女性求婚日",源自五世纪圣布里吉德(St. Brigid)与圣帕特里克(St. Patrick)的约定。在现代社会,这一传统仍具有特殊文化意义。

"闰年宝宝"——即2月29日出生的人群,构成了一个独特的文化现象。这些特殊的生日也成为社交媒体上的热门话题,展现了闰年在现代生活中的文化影响。

重要历史事件与天文现象

2月29日见证了多个重要历史时刻。1940年这一天,美国总统富兰克林·罗斯福(Franklin D. Roosevelt)发表著名的"炉边谈话",开创了政治沟通的新模式。

在天文领域,2020年2月29日出现的C/2020 F3(NEOWISE)彗星,为天文观测史增添了重要篇章。这些天文现象持续激发人类对宇宙探索的热情。